王六说榆林有两条长城,另一条是啥?

上个月,榆林举办了一场沙漠重装徒步越野赛,赛道定在明长城脚下,沿途除了和榆林厚重历史“绑定”的古城墙外,还能看到沙柳、柠条等治沙主力军。

赛事当天的直播间里,主办方特别邀请国家非遗代表性项目“陕北民谚”传承人王六,对陕北长城文化、治沙历史做了深度解读,「上郡」也与王六就这些话题进行了一次深度对话。

其中,王六提出了一个很让我“涨知识”的观点——陕北长城有一个区别于其他长城的特征,“不只有一道城墙,而是有双道城墙。”这是由榆林特有的历史文化造就的。

本篇文章,根据与王六的深度对话内容,以及赛事直播解说词整理而成。

◎ 口述作者 l 王六 编辑 l 拓跋睿

长城是世界文化遗产,也是国家全国重点文物保护单位。公元前221年,秦始皇统一度量衡,修直道,筑长城。后来蒙恬戍边,“垒石为边,树榆为塞”,工程措施修长城,生物措施栽榆树,我们陕北就有了榆林,中国就有了边界。

秦长城遗址 图源:榆林党史与方志

“榆林”这两个字本身就是个品牌。

我们把长城作为一条万里长龙来形容的话,山海关是龙头,嘉峪关是龙尾,榆林所在的地方就是龙的心脏,标志就是长城上最大的烽火台——镇北台。

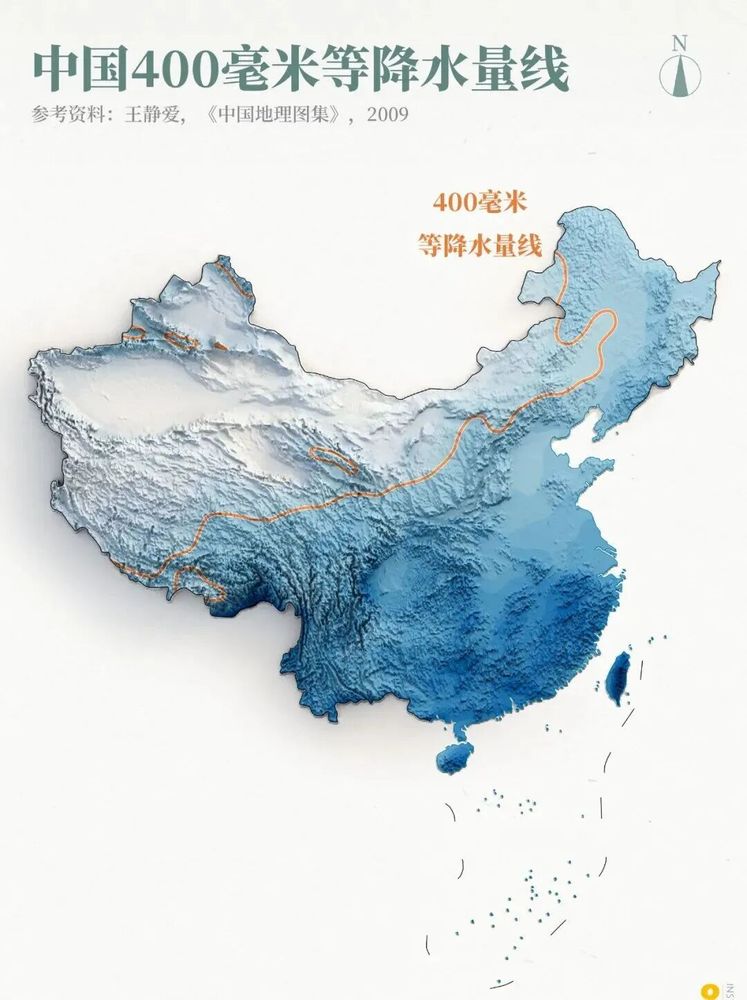

榆林地处中华文明绳结地,全国重要的人文地理分界标志线都经过榆林。400毫米等降水量线客观区分了农业区和牧业区,形成了游牧文化和农耕文明,不同的文明既互相吸引又互相排斥,于是就有了战争,就有了长城、有了直道。

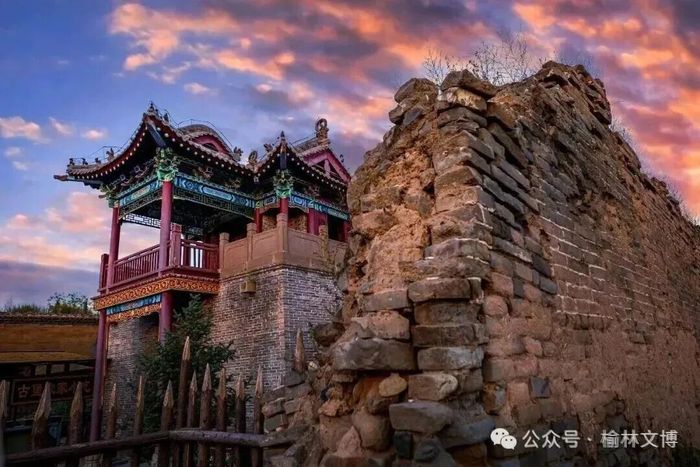

波罗堡 图源:榆林文旅

长城为什么在这儿修而不在那儿修?直道为什么要在这儿修而不在那儿修?都是客观地理条件决定的。

中国重要的胡焕庸人口线,实际上跟400毫米等降水量线有关,400毫米等降水量线客观划分了农、牧区,东南侧43%的面积养活了全国96%的人口,西北侧57%的面积养活全国4%的人口,这就是自然的力量。

图源:网络

并不是游牧区的人没有理想,而是客观条件限制;也不是关内的人勤劳智慧,不勤劳智慧,生存不下来,人那么多,只能想办法。

于是,世界有了大规模杀伤性武器,中国有了长城。

图源:榆林文旅

长城的沿线是很有意思的。

从时间上来讲,从秦代开始,到隋代,到明代,历朝有作为的皇帝都会修长城。明代十个皇帝前赴后继修长城,在隋长城的遗址上修了现在的明长城,1473年,成化三年,延绥巡抚余子俊“铲修边墙”。

这也是个有意思的点,我们陕北的长城不叫长城,叫边墙,这更符合长城的作用,边境之墙即边墙。为什么呢?因为自有孟姜女的传说以后,“长城”就污名化了,所以他在打工程报告的时候就没有说修长城,而是说“铲修边墙”。

明长城遗址 图源:榆林党史与方志

这也就形成了陕北长城一个有别于全国的特点,不只有一道城墙,而是有双道城墙,分别叫大边、二边,两道长城并行,中间有夹道。而且,陕北的长城在吴起和志丹一线,不是在山脊上以山为界,而是以沟为界,是沟涧长城,长城到了沟里边。

长城还有很多“墩儿”,即很多烽火台。

这就让我想起了一首著名的唐诗,杜牧的“何处吹笳薄暮天,塞垣高鸟没狼烟。”鸟飞起来以后,跑到狼烟里边看不见了。“游人一听头堪白,苏武争禁十九年。”既有苏武放牧这种忠义的中国历史故事,也客观介绍了长城烽火台的作用,它就是传递情报的,狼烟升起来的烟是直的,能够传得很远,这就是长城为什么要设这些烽火台。

图源:榆林文博

榆林长城的特点,除了烽火台以外,还有36营堡,我们叫塞外36堡。这36营堡就有定边营、靖边营、安边堡,由汉武帝的“广开三边”到榆林的定边、靖边、安边这真实的三个县,从三边到三边,这就是与物质长城一道守护边疆的“文化戍边”。

你再看陕北的地名现象,延安、宝安(现在的志丹县)、安塞、安边、定边、靖边、安定(现在的子长县),这么多和戍边有关的地名云集一处,是中国仅有的,客观说明我们这个地方的文化厚重。

清水营堡 图源:榆林文旅

我们所处的榆林以前也叫延绥镇、榆林镇,是九边重镇之一。九边重镇东起辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇(也叫太原镇)、延绥镇(也叫榆林镇)、宁夏镇、固原镇,最后是甘肃镇,这九边重镇就勾连起来了。

很多古诗词里也有边塞文化,很多经典的画面,我们现在想起来,也感到心潮澎湃。

图源:网络

比如说陈陶的“誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。”就发生在这片土地上,长城脚下、无定河边,这是一种惨烈。

还有我们知道,陕北银州出了个李元昊,建立西夏政权,宋代范仲淹、沈括、张载、狄青等比较著名的人物都跑来陕北戍边,在延州知州任上,范仲淹写了《渔家傲·秋思》这首词,“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。人不寐,将军白发征夫泪”,这是多么悲壮。

还有宋朝取得米脂川大捷,苏轼听闻以后十分高兴,就写了一首《闻种谔米脂川大捷》,最后两句“应知无定河边柳,得共江南雪絮春。”与前线将士同乐。

当然更感人的是毛泽东的豪迈,长征到陕北以后,他在清涧黄河岸边袁家沟村,写下了《沁园春·雪》,“数风流人物,还看今朝。”

图源:榆林文博

长城文化对中华文明的浸润,在我们这里看的十分清楚,这里古代是九边重镇,现在有了国家长城文化公园,是文化的一种传承。我们当地的政府又设立了每年秋天的长城文化节,在宣传长城、保护长城、优化长城环境上下了很多功夫,官民达成共识,我们现在看到满目的郁郁葱葱,这又是一道新的绿色长城。

图源:榆林文旅

我们地处中华文明神经地,经天纬地之处,必然是惊天动地之处。中国重要的人文地理两大标识,长城和黄河在黄河入陕第一湾——府谷墙头村交汇,大漠草滩和黄土高原以长城为界,在这里交融。

图源:孙同学Team

我们今天能够有这么好的生态条件,这是陕北南治土、北治沙,几十年艰苦奋斗换来的。

50年代,我们榆林的森林覆盖率是0.98%,现在是30%以上,这就是靠精神、智慧和奉献得来的。精神就是实事求是的精神,我们说起榆林的变化,我觉得最大的变化倒不是穷富的变化,而是陕北由黄变绿,是生态环境的变化。

图源:榆林文旅

1958年全国大炼钢,当时的米脂县委书记没有砍树,他当时提出来一个规划:“高山远山森林山,近山低山花果山,小沟打坝聚湫滩,平地变成米粮川”。所以就形成了高西沟这样泥不下山、水不出口的黄土高原生态治理样板,这是习近平总书记来陕北视察,在高西沟现场说到的。

1980年农业改革开始,实行生产责任制承包。而这个生产责任制承包第一村也是发生在我们榆林,是孟家坪的智慧。

小岗村十八好汉压手印包产到户是1978年的10月份,米脂县孟家坪村比这还早两个月,推行了包产到劳,“猫叫了个咪咪”,一个叫包产到户,一个叫包产到劳。结果包产到户见光死,因为包产到户那时候已经污名化了,认为是资本主义尾巴,那么怎么办呢?孟家坪叫“包产到劳”,这就是智慧,让它能生存二年。

到1980年的9月,人民日报9月28日头版发表文章《一种大有前途的生产责任制》,农村改革联产承包责任制全国推广,也就有了我们现在能够看到绿的这种动力。

治沙到户、包产到劳,这是个很大的突破,就这样涌现出了石光银、牛玉琴这样的造沙英雄,女子民兵治沙连这样的造沙集体。

前前后后几十年,1956年开始拉水治沙,不断地总结经验,1958年开始飞播造林,后来是网框治沙,彻底改变了陕北“一年一场风,从春刮到冬”这种十年九灾、十年九旱的自然面貌。

满载种子的空客直升机进行飞播造林 图源:榆林林业

榆林现在看是满目葱绿,但是改革开放前你来看榆林,一望无垠的黄土高原,连绵起伏的大漠黄沙,逝者如斯夫的黄河,你就知道黄帝为啥叫黄帝,黄河为啥叫黄河。

黄河文化的重要一个内容就是保卫黄河,我们唱的“保卫黄河”是抵御外辱,还有一个保卫黄河就是生态。

高西沟第一次提出“不让我们的泥沙进入黄河”,用绿植固定了800万亩黄沙,在这个绿植未固定以前,光榆林就要给黄河贡献1\3的泥沙量,每年5亿吨,现在减少了将近一半。

我们在适应生态自然中,创造了保卫黄河的工程措施,人类历史上第一个淤地坝,就是子洲的黄土湫,隆庆三年建成,距今已经五百多年了,一个土坝,现在还在耕种,这是黄土高原治理工程措施的一个重大突破。

子洲黄土湫图源:子洲方志

还有生物措施,佳县古枣园,已有1300年历史,被列为“全球重要农业文化遗产”,这是我们在适应自然中对人类文明的一大贡献。

为什么黄河文化就是中华文化?我们从文化溯源上来讲,“黄帝崩,葬桥山”,桥山在陕北;大禹治水“禹治水,壶口始”,壶口在陕北。中华文明起步的传说都指向陕北。

而石峁遗址石破天惊的发现,让大家知道原来“哥不是个传说”,作为文明起源的石峁,距今4300年的时间,420万平方米的城市建设。什么叫城市?一个是城防,一个是互市。这么坚固的城市,他的敌人从哪里来?作为互市交易,万国来朝的人是哪来的?

这说明早在4300年前,这里已经是方国林立,建筑里边还有很多石峁玉器,而“黄帝之时,以玉为兵”,可见我们中华文明一脉相承。

石峁遗址 马夫 摄

我们陕北人把黄河不叫黄河,而是叫“老爷河”,这是一种亲切、一种敬畏,我们都是黄河哺育而来的,“土窑洞、小米饭,培养出来米脂婆姨绥德汉”。米脂婆姨绥德汉不是浪有虚名,上下5000年,英雄万万千,但是“夫义妻杰英雄谱,联壁生辉中国范”的唯有陕北。

中华民族的忠勇形象大使杨业、佘赛花,一个是神木人一个是府谷人,韩世忠是绥德人,李自成和李元昊还都是一个村的,所谓“英雄美女出一县,两代帝王同一村。”

还有高桂英,李自成的夫人,李自成起义失败后,高夫人举起帅旗做出了一个重大决策——联明抗清,中国大陆上最后一支反清力量就是李自成起义的部队。一直又坚持了20年,到1664年,高桂英和他的孙子统帅李来亨举家自焚,二十多个米脂婆姨米脂汉,是黄河文明的高度,是陕北人的精神。

漫画中的高桂英形象 图源:网络

大家到陕北,看一下李自成行宫,看一下韩世忠齐王庙,看一看柳青、路遥、张季鸾这些文学大家,他们的作品都充满了家国情怀,“天地人、家国情、真性情”,这是陕北人的文化性格。

为什么呢?陕北地处长城脚下,黄河岸边,世世代代承担着戍边的任务,“献了青春献子孙”,把军旅习惯变成审美习惯。陕北的秧歌、腰鼓一出来,辨识度很高,羊肚子手巾一扎就是英雄巾,腰带一扎就是武装带,一副中华卫士的打扮。

图源:网络

正是受传统文化的影响,陕北创造了信天游,唱红了天、唱痛了地,中国卫星上天,《东方红》把中国人的荣光传遍全球。我们现在通用的国典追悼乐《哀乐》,是中国人送给自己亲人的,能从中找到家的感觉。

中国人选择陕北元素表达民族大悲大喜,它内在的精神力量就在这儿。

所以,说起黄河文化,我们每个人都是受益者。

榆林最重要的还有美味,炖羊肉也罢,很多小吃在全国都小有名气。榆林实际上既不是稻文化圈,也不是麦文化圈,而是粟(谷子)黍(糜子)文化圈,就是小米文化圈。

我们回忆中华文明,发现早期的话语权还就在粟黍文化圈,在黄河几字湾这一块,我们陕北人通过方言就能够了解到我们中华文明餐桌饮食的路线图。

炖羊肉 图源:网络

我们经常说“五谷黍为先,社稷和为本”,经常讲“社稷江山”。“社稷”是什么?“社”就是社神,“稷”就是谷神,粮食最重要,以粮为纲,手中有粮,心中不慌。而“稷”也就是糜子,我们把糜子叫“黍”,这是5000年前就有了的。

糜子 图源:网络

2000年前,高粱从西域传进来,老百姓不认识,就以本地的黍为参照,叫了“稻黍”。这还没完,500多年前,玉米从海路又传入中国了,老百姓还不认识,就与同是高秆作物、高产作物的高粱做比较,玉米的颗粒是黄色的,它用了一个高贵的“金”字,叫“金稻黍”。

5000年的黍,2000年的稻黍,500多年前的金稻黍,勾勒出来我们产食文化的奠基。这些粗粮虽然口感不好,但是它创造了“中、巧、简、和”的饮食文化。

中,就是“中道”,顺应食材的本质,要的是食材之香,而不是调料之香。清代《醒园录》里记载了39种烹调技艺,像是腊、熏之类,但咱们很少用,现在一辣遮百丑的大辣、大麻咱们也没有。这是中。

巧,就是“巧媳妇做无米之炊”。我们这既无山珍也无海味,39种所谓的烹饪技术,在我们这实用的很少,但是日子要过,所以就根据自家的原料,把哪怕瓜菜的下角料都做的美味可口,让人赞赏称道。

比如说粉浆饭,这是做豆腐的下脚料;羊杂碎,羊的下脚料;和菜饭,粮食不够瓜菜代,什么菜都往进去扔;麻汤饭,实际上是出麻油以后,剩下的水有香味,人家舍不得倒,下两颗米,米又不够,再扔几把菜,这就体现出我们祖辈多么艰难。

甚至麻子出完以后,麻渣也舍不得扔,做一个麻渣糕,就是麻子精细的废渣和糯米(咱这叫软米)拌起来蒸成的糕。

麻渣糕 图源:网络

这还好说,还有一种听起来很恐怖的,叫“睁眼”,那粗渣子还舍不得扔,也有香味,就拌着糠把它蒸起来,但是太粗了,咽不下去,只能睁着眼睛往下咽。我们陕北人就是这样一路走过来的。

简,就是“简约”,陕北人吃的很简单,比如吃饸烙面,有一种调汤,什么都没有,但是很有味。

和,就是“软硬搭配、冷热搭配”。油圐圙(油馍馍)、油糕等小吃,基本都是软硬搭配的。还有荞面是凉性的,羊肉是热性的,冷热搭配,咱们都熟悉的民歌“荞面饸烙羊腥汤,咱死死活活相跟上”,男女在一块儿不分开。还有“荞面饸烙羊肉汤,媒人死在半路上”什么意思?美味难耐,出人命了。这个话虽然有点夸张,但是它是另一种对美味的赞扬、广告。

羊肉臊子荞面饸饹 图源:网络

还有像米脂县就是以粮食作物小米命名的,米脂的小米“米汁淅之如脂,得名米脂”,小米粥上面有一层油,它的营养价值很高。

在陕北吃,你能吃出健康,吃出文化,吃出品味。实际上,文化不是高大上,文化就是生活,就是乡愁。

我们通过陕北的饮食文化,通过我们这个民族交融的地方,能够看到黄河文化的包容。

现在这些少数民族好多都不见了,匈奴、党项、鲜卑,都建立过强势政权,跟汉族政权权斗几百年,哪去了?实际上是为了防止后代被追杀,摇身一变,都融入汉民族这个大院落了。

“我不信眼泪,我姓王,我不是契丹人,我是陕北人”,这里成为了中华大民族的熔炉。

比如说吐谷浑,“前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。”这在陕北也留下地名了,府谷的镇羌堡、安塞的平羌、富县的羌村,再到汉中宁羌,这实际上就是羌族的逃亡路线,由北方民族变到汉族,这就能够勾勒出我们民族交融的线索。

镇羌堡 图源:榆林文旅

再就是陕北人说话,把快速利落叫“赫连倒阵”,啥意思?匈奴人赫利勃勃带的是骑兵部队,骑兵部队排兵布阵快速利落,所以我们让人快速利落一点,就是要“赫连倒阵”。

还有我们过去把少数民族称为“鞑子”,这有一点轻视的味道,陕北就有一句话叫“一对鞑子喝烧酒”,可见我们的民族交融,成为一个命运共同体。